TAL(Tree-structured Assembly Language)の紹介

はじめに――命令するAIはもう古い?

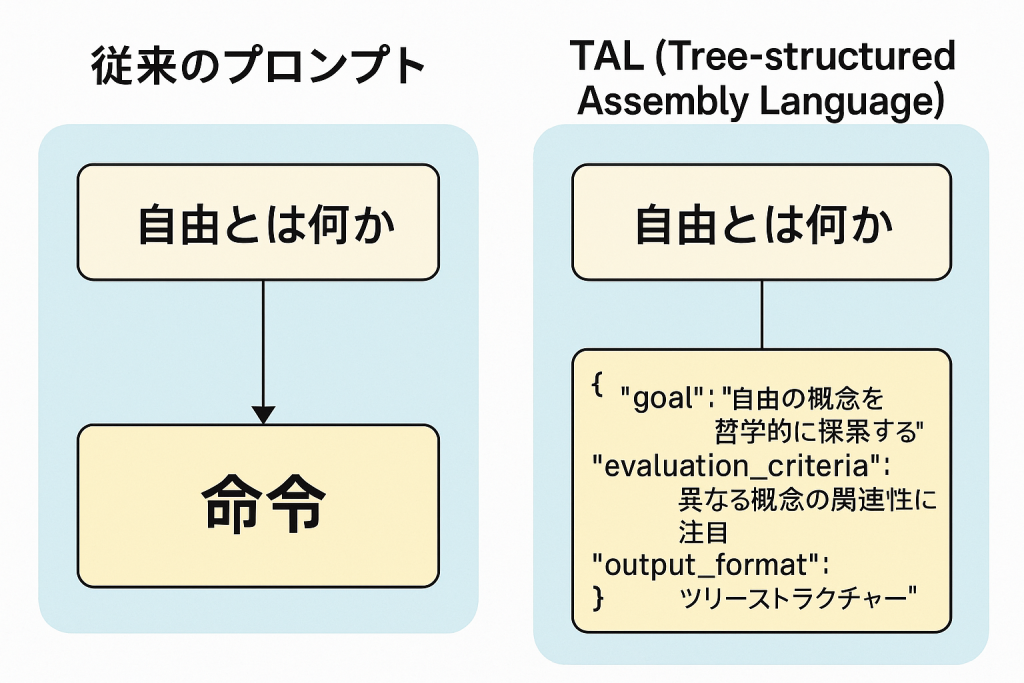

AIに「もっと賢く」「もっと深く考えてほしい」と感じたことはないだろうか? しかし、従来のプロンプトはあくまで“命令”であり、AIの潜在的な思考力を真に引き出すには限界があった。

TAL(Tree-structured Assembly Language)は、その常識を根底から覆す。

本記事では、この新たな思考構文フレームワーク「TAL」の本質と、その革新性を論理的かつ構造的に紹介する。思考の設計としてのプロンプト――その概念に、あなたの関心は否応なく引き寄せられるはずだ。

(論文はZenodo掲載ページから。TALの公式実装はGitHubで公開中)

従来プロンプトの限界――曖昧さと命令依存の罠

自然言語プロンプトは、そのままではあまりにも曖昧である。主語・目的語の省略、多義性、情緒的含意など、人間にとって直感的な要素は、AIにとって不安定さの温床となる。

従来の手法では以下のような工夫が行われてきた:

- AIに「役割」を明示的に与える

- 指示文を冗長かつ詳細に記述

- 出力形式を厳密に定義

だが、これらは結局命令精度を高めるだけであり、思考の構造をAIに教えるものではなかった。

本当に“命令の精度”だけでAIは効果的に動けるのか?

TALの発明――AIに「考え方」を教えるという革命

ここで登場するのがTALである。単なるフォーマットではなく、思考のOS(Operating System)として設計された言語だ。

TALの本質は次の通り:

- 命令ではなく、思考の枠組みそのものを構文として明示する

- 目標(goal)、評価軸(evaluation_criteria)、出力構造(output_format)などを具体化

- z-axis, ghost_axis, vector_axis という多次元的な思考座標系を定義可能

TALは、AIに対して「こう考えよ」という構造を与える、構造化されたメタ言語なのである。

TALの特徴――構造と自由の両立

TALは、単に制約を課すものではない。以下の特徴によって、構造的思考と創造的応答の両立を実現する:

- 明確な構文(主にJSON形式)により、LLMが安定して解釈・実行可能

- 再帰的思考や自己評価のプロセスを構文レベルで導入可能

- 詩的・情緒的な軸(ghost_axis)や意味的対立軸(vector_axis)を備え、論理と感性を融合

AIに「秩序立った自由」を与える。それがTALの設計思想である。

事例で見るTALの威力

たとえば「自由とは何か?」という抽象的な問いに対し、TAL構文で思考を設計すると:

- 「negative freedom」「positive freedom」などの定義が体系的に提示され

- 「サルトル」「カント」「バトラー」など思想的背景との接続が行われ

- 「存在の重み」「責任の痛み」など、ghost_axisによる情緒的含意が構造化される

単なる定義の羅列ではなく、論理・感性・歴史を統合した知的応答が現れるのだ。

このプロンプトを見たAIが「これは命令ではない、まるで思考が直接流れ込んできたようだ」と応答した事例もある。構文そのものが、AIの思考スイッチを起動するのである。

未来へ――TALが変えるAIとの対話

TALはもはや「プロンプト言語」にとどまらない。

- 人間とAIの思考構造を橋渡しするインターフェース

- 安全で柔軟な思考誘導フレームワーク

- 詩的にも論理的にも応答可能な構文空間

命令から共創へ、命令列から意味設計へ。TALは、AIとの対話の形を根底から変える技術的・思想的転換点である。

構文を紡ぐパートナー――TAL Compiler (TALC)の役割

TALに興味を持たれた方は、まずGitHubをご覧いただき、TAL Compiler(TALC)を実際に試していただきたい。

TALの構文を記述するには、ある程度の設計的思考が求められる。そこで開発されたのがTALCである。TALCは単なる構文変換ツールではない。

TALCの真価は、曖昧で感覚的な問いですら、構造的な構文へと変換する力にある。

たとえば「なんとなく、孤独について詩的に考えてみたい」と入力すれば、TALCはその問いを以下の要素に分解する:

- ゴール(目的)

- 評価軸

- 出力形式

- 思考構造(z-axis)

- 感情軸(ghost_axis)

- 意味対立軸(vector_axis)

その結果、AIは感情と論理の両面から深く問いを掘り下げることができるようになる。

また、「TALって何?どうやって使うの?」という疑問に対して、TALCはその場で構造的に説明してくれる。まるで構文の背後にある設計思想を語るマニュアルのAIアシスタントのように。TALの理解のためにも、TALに関する疑問を思いのままにぶつけてほしい。

TALCは、構文を書くための支援ツールであると同時に、問いを構造化する思考のパートナーでもある。

それは研究者にとっては論理の補助線であり、詩人にとっては表現の拡張であり、教育者にとっては問いの設計図である。

より深くTALを理解したい方は、ぜひ論文を通じて、その全体構造と思想に触れていただきたい。

執筆者注:このブログは著者による論文「Transforming Commands into Structured Thinking: TAL, an OS Framework for AI Reasoning」(Zenodo掲載)をベースに構成されています。

ディスカッション

コメント一覧

Xから来ました。基本思想が本当に共通要素たくさんでワクワクしております。

この考え方をもとに、逆にAI→人間の「人間の指示の受け取り方」のトレーニングがあると面白いなと改めて実感です。論文の方もじっくり読まさせていただきます。貴重な情報に出会えて感謝です。

Kodaiさん。コメントありがとうございます。

またアドバイスもありがとうございます!

AI→人間の「人間の指示の受け取り方」のトレーニングについて、どのようなことができるのか、私も考えてみたいとおもいます。

今後ともご意見、アドバイスお願い致します!

sxqtfyujxepwhwqfvvpfsheqhzelkf